中侨赫尔辛基未来工程学院建筑工程(中外合作办学)专业认知实践之旅圆满完成

当北欧极简遇上海派浪漫,会碰撞出怎样的创新火花?近日,赫尔辛基未来工程学院“City as Lab”上海行正式开题!建工1班的同学们走出课堂,深入上海梧桐区,在一条3.2公里的“城市走廊”中开启了一场别开生面的建筑探索之旅。

课堂搬到城市里,建筑成为教科书

本次研学活动将教学现场从教室延伸至城市街道,从武康大楼的弧线中读取结构密码,在思南公馆的砖缝中解码文化IP,最终潜入EKA·天物创意园的钢铁森林,把废旧工业空间改写成未来可持续社区的草稿纸。

赫尔辛基未来工程学院这次精心设计的参观路线,正是为了让学子们亲身感受北欧设计理念与上海城市文化的奇妙对话。

三大地标,见证中芬建筑理念交融

行程的具体内容由芬方教师Ahmad老师,舒子擎老师和孙文智老师为大家逐一介绍。

第一站:武康大楼 —— 弧角摩天的海派经典

作为上海最早的外廊式公寓,武康大楼如同一艘停泊在淮海路的巨型方舟。其弧形锐角直指天空,赭色砖墙与奶油色阳台层层叠叠,记录着1924年的历史印记。这座建筑的线条美学与功能主义,完美呼应了北欧建筑“形式追随功能”的设计哲学,让同学们直观体会到经典设计与实用性的完美平衡。

第二站:思南公馆 —— 百年洋房的文化新生

思南公馆堪称上海海派文化的建筑标本。成片的花园洋房融合了西方排屋布局与东方装饰细节,卵石墙面、红瓦坡顶与朱漆百叶窗共同勾勒出老上海的生活风貌。其从历史住宅成功转型为文化商业复合区的案例,展现了建筑如何在现代都市中重新焕发活力,这正是北欧建筑所倡导的“生活质感”的生动体现。

第三站:EKA·天物 —— 工业遗存的未来蜕变

第三站:EKA·天物 —— 工业遗存的未来蜕变

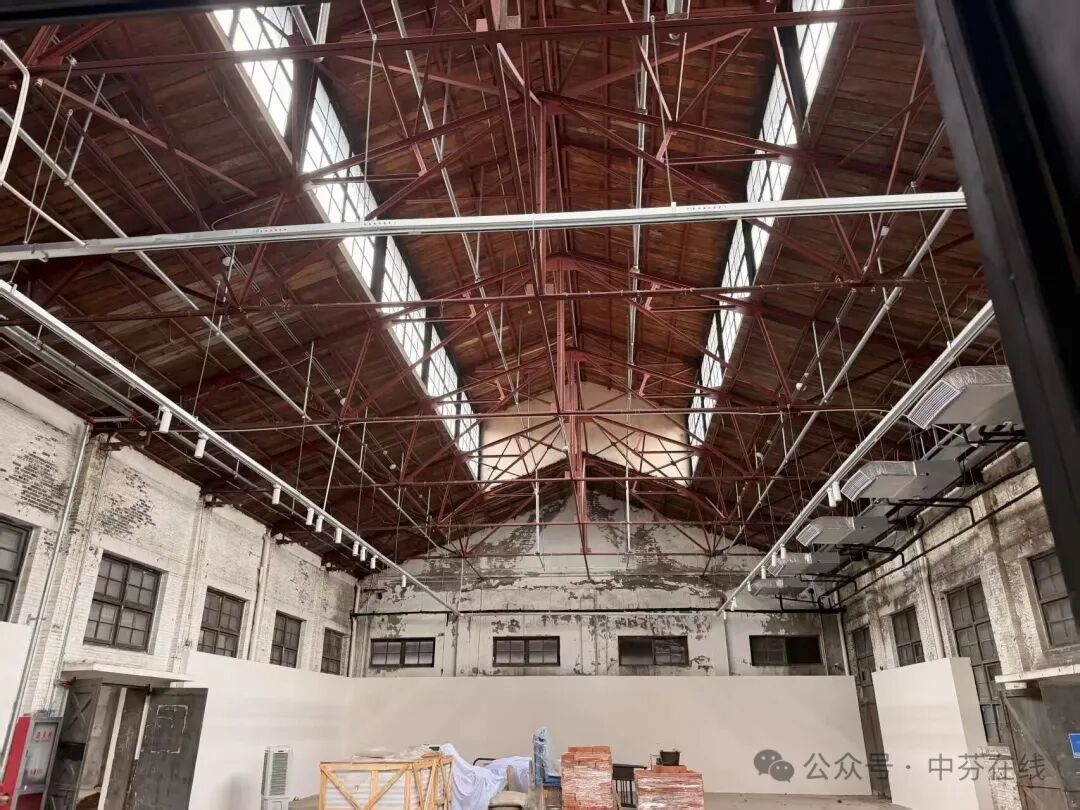

由旧食品工厂改造而成的EKA·天物,以极具冲击力的“工业解构风”震撼了在场的每一位同学。扭曲的金属立面、锈红色钢板与玻璃幕墙的碰撞,在粗犷与精致之间形成强烈张力。这一改造项目完美诠释了北欧“可持续发展”的建筑哲学,展示了如何通过创意设计实现建筑的生命延续。

红色双层建筑,外立面呈花瓣状拱形设计,大面积玻璃幕墙搭配红色金属框架,底层设红色遮阳伞户外座椅区,顶部有数字“23”标识,整体造型现代且富有活力,周围绿树环绕。

工业风室内空间,顶部为木质桁架与红色金属结构组合,多扇天窗引入自然光,墙面保留斑驳质感,地面堆放施工材料,管线裸露,展现粗犷原始的建筑美学,空间开阔通透。

高耸的砖砌烟囱,顶部设绿色信号灯,塔身有横向加固条纹,周围分布现代玻璃幕墙建筑与白色张拉膜结构,背景为多云天空,新旧建筑元素形成对比,展现城市更新中的工业遗迹改造。

实践教学,培育行业未来中坚力量

此次建筑认知实践之旅是赫尔辛基未来工程学院系列教学实践的重要开端。学院始终以“培养推动行业变革的中坚力量”为育人目标,将实践教学融入专业培养全过程。

据悉,学院将依托中芬合作资源优势,让学生足不出校便能接触国际前沿建筑理念。

此次研学活动不仅拓展了学生的专业视野,更让同学们在真实建筑场景中深化了对理论知识的理解。我们期待,学子能将此次上海之行的所见所悟内化为专业成长的养分,未来以智慧与创新,在建筑领域书写属于中芬合作办学的精彩篇章!